特殊歯科(酸蝕症)検診とは ― 対象企業と導入方法

近年、生活習慣や職業環境によって歯の酸蝕症(さんしょくしょう)が増加しています。

酸蝕症とは、飲食物や職場環境に含まれる酸によって歯が溶けていく病気で、むし歯とは異なる進行を示します。

この酸蝕症の早期発見・予防を目的として、一定の企業には特殊歯科検診(酸蝕症検診)が義務づけられています。

特殊歯科(酸蝕症)検診とは

特殊歯科検診は、労働安全衛生法に基づき、特定の有害物質や酸性環境に従業員が曝露する業務で義務化されている歯科検診です。

対象となる従業員は、歯の表面(エナメル質や象牙質)が酸によって侵されるリスクが高いため、定期的な検診を通じて酸蝕症を早期に発見することが目的です。

- 検診の内容:口腔内の視診、歯面の状態観察、酸蝕症の有無を確認

- 頻度:年2回(6か月ごと)

- 費用負担:事業者(企業)が負担

特殊歯科検診が義務である企業群

酸蝕症のリスクが高い環境で働く従業員を抱える事業者には、特殊歯科検診の実施が義務付けられています。

具体的には以下のような業種です。

- 酸・アルカリを取り扱う化学工場

- 蓄電池製造業(鉛蓄電池など)

- 金属表面処理業(メッキ加工、酸洗い工程を含む)

- 肥料製造業

- その他、酸性のガスや蒸気が発生する工程を有する事業所

これらの企業群では、全従業員に対して特殊歯科検診を年2回実施する義務があります。

届出について

特殊歯科検診の実施にあたっては、以下の流れで届出や記録管理を行う必要があります。

- 事業者が検診を委託する歯科医師を選任する

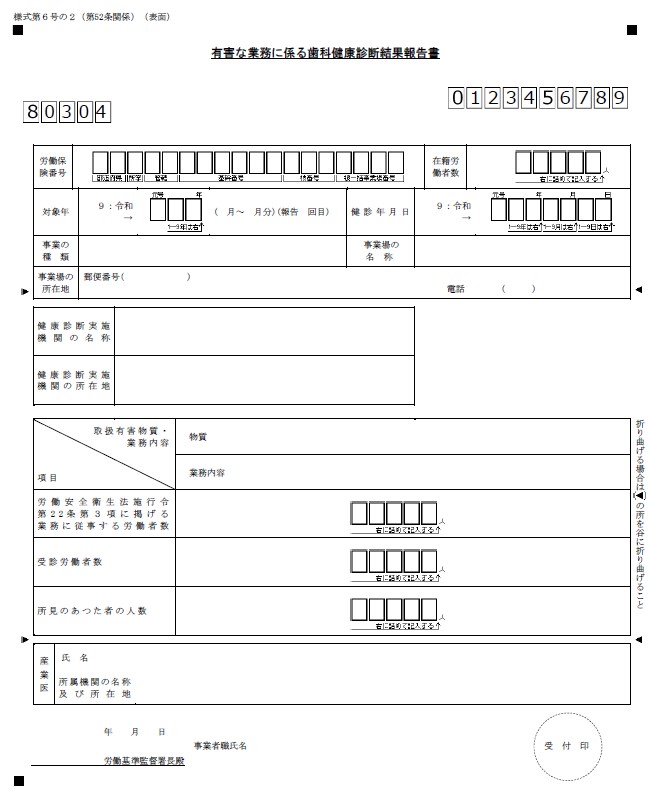

- 労働基準監督署に検診計画を届出

- 検診実施後は歯科健康診断個人票を作成し、5年間保存

- 異常所見がある場合は、産業医や医師と連携して就業上の措置を検討

届出や記録は、通常の一般定期健康診断と同様に労基署への報告義務がある点に注意が必要です。

厚生労働省の特殊歯科健診についての記載

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18-12-download.html

以下からDLできます。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001756707.pdf

歯科健康診断個人票

特殊歯科検診に利用できる補助金はあるか

特殊歯科検診は法令で義務づけられているため、基本的には企業負担となります。

ただし、以下のような補助制度を活用できるケースがあります。

- 人間ドック・健診補助(健康保険組合) 一部の健保では、法定外健診に対する費用補助の中で歯科検診を対象に含める場合があります。

- 産業保健総合支援センター(厚労省系) 中小企業が産業医・特殊健診を導入する際に、無料相談や一部支援を受けられるケースがあります。

- 自治体の健康増進補助 一部自治体では、歯科検診や口腔ケアを対象とした健康づくり補助金を設けている場合があります。

実際に補助が利用できるかどうかは企業の規模・健保の制度・自治体の施策によって異なります。

導入を検討する際は、まず所属する健保組合や産業保健総合支援センターに確認するのが現実的です。

どのように始めるか

初めて特殊歯科検診を導入する場合は、次のステップで準備を進めるとスムーズです。

- リスク業務の洗い出し:酸や有害物質を扱う工程があるか確認

- 委託先の歯科医師を選定:産業歯科医や訪問型歯科検診サービスを活用

- 社内体制の整備:検診日程の調整、従業員への周知

- 労基署への届出:実施計画を提出し、検診開始

専門性が高いため、産業医・歯科医・総務担当が連携して進めることが重要です。

まとめ

特殊歯科(酸蝕症)検診は、特定業種における従業員の健康を守るために法的に義務づけられた検診です。

費用は原則として企業負担ですが、健保や自治体の補助制度を組み合わせることで負担を軽減できる場合があります。

化学・製造業などリスクのある企業においては、適切な体制整備と外部の専門家の活用が欠かせません。

株式会社マイ・ポジションでは、健保・企業向けに訪問型歯科検診サービスを全国で提供しています。

特殊歯科検診の導入や制度対応についてご相談の際は、ぜひ以下よりお問い合わせください。

監修:株式会社マイ・ポジション

本記事は健保・企業総務向けに、特殊歯科(酸蝕症)検診の概要・制度・補助金情報・導入方法を解説しています。